手軽に自作!ウェット&ドライ濾過

濾過バクテリア(好気性バクテリア)の働きをアップするには、豊富な酸素を濾過槽に供給することがカギになります。そのためには、

-

濾過槽に水を満たす(=ウェット状態。濾過が行われる)

-

その水を排出する(=ドライ状態。酸素が供給される)

という動作を交互に繰り返す「ウェット&ドライ方式」の濾過が有効です。

ここで紹介するのは、現在使用中の”普通の”上部濾過器に、簡単にウェット&ドライ濾過を追加する方法です(市販されている専用のウェット&ドライ濾過器と同じ仕組み)。

用意する材料

|

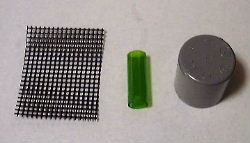

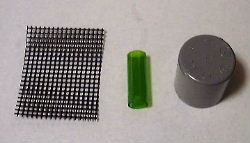

必要な材料は右図のとおり。左から順に、

-

植木鉢の底に敷く園芸用ネット

-

パイプ

-

塩ビ製キャップ

|

以上を図のとおり組み合わせてウェット&ドライユニットを作成します。

|

各材料のサイズは図を参考にしてください。これらの寸法は、私が実際に90cm水槽の上部濾過槽に設置したもので、揚水ポンプとしてエーハイム2213を用いて行った場合の例です。

園芸用ネット:赤色

パイプ:緑色

塩ビ製キャップ:灰色

※右側にある予備排水パイプは必須ではありませんが、水あふれの事故が起きないよう、念のため設置しています。

|

|

以下に、この装置の仕組みと作成の手順について解説します。

仕組み

サイフォンの原理を用いて、水のアップダウンを繰り返す仕組みとなっています。

|

①初めの状態(最低水位)。

ポンプで水が濾過槽にくみ上げられていきます。排水パイプ(緑色)がかさ上げしてあるので、水は落下せず、どんどん溜まっていきます。

|

|

②排水パイプの上端まで水位が上がると、水がちょろちょろと落下し始めます。

水はフタ(灰色)の中にたまった空気をまきこみながら落下していきます。この時点では、揚水スピードより排水スピードの方が遅いので、まだ、少しずつ水位は上昇していきます。

水位が上がるにつれ排水スピードが増し、その勢いで中の空気も抜けて行きます。

|

|

③水の落下スピードが徐々に増し、とうとう中の空気がすべて抜けきりました。ここが最高水位です。

この直後、水が一気に落下をはじめます。

※万が一何かが詰まるなどして排水スピードが遅くなると、水位が上がりつづけ、しまいには上部濾過槽から水があふれてしまいます。そんな時のため予備の排水パイプを設けています。

|

|

④濾過槽の水位がぐんぐん低下していきます。サイフォンの原理が働いています。

水位が下がり続け、やがて①の最低水位まで下がると、フタ(灰色)の下端から空気が”ガポッ”という音とともに中に入り、サイフォンが途切れます。

そして①の状態に戻ります。

|

かくして、水位のアップダウンを永久に繰り返すことになります(世界で最初にこの仕組みを考えた人、あんたはエライっ!)。

それでは、これを自分で作ってみましょう。

作成手順

-

上部濾過器に備え付けの排水パイプに、パイプ(緑色)を継ぎ足してかさ上げします(写真左)。これを、上部濾過器に取り付けます(写真右)。透明なパイプは予備排水パイプ。

-

次に、園芸用ネットを丸めてフタに突っ込んで、フタの内側に水を導く隙間を作ります。

|

私は園芸用ネットを使いましたが、水が通りさえすればフタの下部に穴をあけるもよし、棒で”足”をつけるもよし。発泡スチロールのコップを逆さにして下部に切り込みを入れる、なんてのでもOK。身近にある素材で工夫してみてください。

|

ウェット&ドライユニット

|

-

これを、1でセットした排水パイプにかぶせます。

|

もう完成。これで上部濾過器は強力なウェット&ドライ濾過器に生まれ変わりました。

※かぶせる部分は水に浮くとマズいので、素材によっては重石を載せるなどする必要があります。塩ビ製キャップなら、もともと重いので浮きません。

|

結果

我が家の例では、最高水位5.5cm、最低水位1.3cm、その差4.2cmのアップダウンとなりました。時間にすると、50秒で水が満ち58秒で水が落ちきる。この動作を繰り返します。

成功させるポイントは、揚水量と排水量のバランス。揚水量が多すぎると水位がうまく下がらず、少なすぎると逆にいつまでたっても水位が上がらないので、ポンプの規格を変えたり、排水パイプの流れやすさやフタ位置を調節します。例えば、排水パイプの曲がりをなくして水を流れやすくしたり、逆に詰め物をして流れにくくしたりします。また、園芸用ネットをはじめは高めにしておき、実際に動作を試しながらカットして、フタの位置を微調整します。

それでもうまく作動しないときの対策事例はこちら ⇒ 「うまくいかないときは」

実際に完成してみると簡単な仕組みですが、試行錯誤の末たどり着くまでは苦労しました。うまく作動すると妙に感動します。オススメ。

トップページ > アクアリウムひと工夫 > 手軽に自作!ウェット&ドライ濾過

|