2003年11月

2003.11. 2 ホクリクサンショウウオを訪ねて【その4】

2003.11.27 白斑模様の消失

小学校を後にし、来た道を引き返す形で、最後の目的地「眉丈台地自然緑地公園」へ。小学校の裏手の一体が広大な公園という位置関係にあり、迷うことはありません(途中に案内看板アリ。後半の坂道が自転車にはなかなかキツい!)。

【重要】小学校から公園までの間に缶ビールを売っているお店はお弁当屋さん1軒のみ(進行方向左手)。公園で一息入れたいなら、そこで忘れずに購入しよう。(・∀・)b

|

緑豊かな敷地内に、アスレチック施設や滑り台になっている子供の城、自然観察路などが整備された郊外の憩いの場。

|

|

増殖池

「ホクリクサンショウウオ増殖池」と書かれた看板が立っています。

その横を丸太で作られた階段を下りていくと、静けさに包まれた谷間に、水のせせらぎがこだまする増殖池に着きます。

この増殖池は、絶滅危惧種であるホクリクサンショウウオの保護と増殖を目的に、環境庁(現環境省)と県の補助を受けて、羽咋市が造成したものです。

- 事業名

- ホクリクサンショウウオ保護対策事業特定鳥獣等保護対策事業(長えっす・・・)

- 事業年度

- 1989〜1990(平成元年〜2)年度

- 事業費

- 800万

- 規模

- 全長:47m

最大幅:6m

面積:362平方メートル

|

クリックすると詳細をご覧いただけます。

|

工事が完了した平成3年3月に101対の卵のうが放流され、その後も毎春放流が続けられた結果、平成5年に、最初に放流したホクリクサンショウウオによる産卵と思われる14対の卵のうが発見されました。その後も、数に差はあるものの継続的に産卵が行われています。

観察したポイント

クリックすると詳細をご覧いただけます。

|

水深は10〜20cm程度。

水源として、湧き水、上流のため池や沢からの水を引き入れる施設が整備されています。

|

クリックすると詳細をご覧いただけます。

|

増殖池の中には、いたるところに板状の資材が投げ込まれていました。

これは、ホクリクサンショウウオの増殖池を造成する際の、ちょっとしたワザという気がしました。

|

クリックすると詳細をご覧いただけます。

|

水位が浅い部分には、植物が繁茂していました。

水面を覆う形で植物を導入することも、ひとつのワザと思われます。

|

水中の生物

|

越冬幼生がいないかと思い、しばらく水中を観察したのですが、見つけることはできませんでした。

そのかわり、とんでもない密度でエビが生息していました(どこを見てもエビ、エビ、エビ)。ヌマエビの一種でしょうか。

このエビが自然侵入したものか「餌」として導入されたものかは不明ですが、あまりの生息密度に、サンショウウオの卵のうなどに何か悪さをするのではと心配になったほどです。

もっとも、エビが棲めるということは水質が良い証拠です(エビは水質悪化に敏感)。

|

体長1〜3cm程度

|

もうひとつの保護地

|

公園内の別の場所に、ちょっとした柵で仕切られた繁殖保護地を見つけました。

この保護地も小学校のものと同様、背後には斜面がそびえ、掻き分けても水面が見えないほど草が繁茂。

今の季節に、同じ様な立地条件で同じ様な草の生え方をしている場所に目ぼしをつけておけば、来春、楽にホクリクサンショウウオの繁殖場所を新発見することができるかもしれません。

|

園内の保護地

|

時間はたっぷりあるので、周辺の森をのんびり散策したりもしました。そこで偶然見つけた美しすぎる湖・・・。

帰り道は、海沿いのサイクリングロードを通りました。海の風をうけながら走る自転車の心地よさといったら・・・。

羽咋市歴史民俗資料館

旅の最後に、羽咋市歴史民俗資料館を訪れました。

資料館の方には、事前に連絡を取らせてもらって見学場所のアドバイスをいただいたり、増殖池周辺の案内図を送ってもらうなど大変お世話になりました。さらには、ホクリクサンショウウオに関するたくさんの資料まで用意してくださり、非常に勉強になりました。なんとお礼を言ってよいやら。

|

資料館の受付で、木彫りのホクリクサンショウウオを発見!

これはホクリクサンショウウオの発見者である竹田先生の手作りの品だそうです(その筋には有名な木彫りだとか)。

|

石川旅行から戻ってもうずいぶん時間が経ちましたが、今この紀行文をまとめながらも、気持ちが高揚する思いがします。

次回の旅では、どんな感動にめぐり会えるだろう。

これにて、4回に渡ってお送りしてきたホクリクサンショウウオのレポートを終わります。

|

生まれてから1年と6ヶ月。

ちびくろは幼体特有の白斑模様がほとんど消失しました。順調な成長は喜ばしいことですが、だんだんと大人の顔つきになり精悍さを増してゆく姿を見るにつけ、なんというか、ちょっとさみしくもあり。

なお、早くも生殖結節の発達が確認でき、オスと判明しました。

|

ちびくろ

|

|

一方、時を同じく生まれたサンボちんは、まだまだあどけなさたっぷりで、白斑模様もしっかり残っています。

もしかすると、性別の違いが成長の差に現れているのかも(クロサンショウウオはメスのほうが成熟するまでに時間を要するという)。サンボちんはメスかな・・・?

|

サンボちん

|

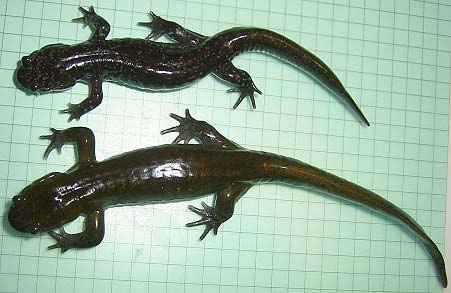

ちびくろとサンボを並べて撮影してみました(下写真)。

|

上:サンボちん

下:ちびくろ

(1マス5ミリ四方)

|

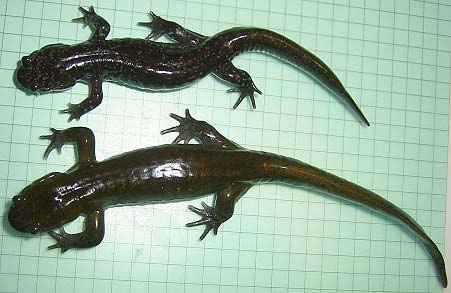

続いて、ちびくろと我が家で一番大きい成体(6歳)を並べて撮影してみました(下写真)。こうして比べてみるとちびくろもまだまだ小さい!

|

上:ちびくろ

下:フルサイズの成体

|

|